連載開始と同時に一人用のボートで海へと漕ぎ出したパリ在住の龍山千里さん @チサト 。エッセイ「ボートを漕ぐ道すがら」では、ボートの内と外を巡らせて浮かび上がるその時々の心象風景を綴っていただきます。毎月、創作してくださるエッセイの挿絵もお楽しみに!

この秋、日本に滞在中はなんだかんだで絵のお仕事も時々受けながら時間が過ぎていった。

旅をしながらお仕事(なんておおげさなものではないけど)、いつかの自分が思い描いた生活だ。経済的にというより、日々どんなときも頭の片隅で取り組んでいるプロジェクトのことを少しだけ考えながら過ごすというのは、なんだか充実感があるから好きだ。

そんな日本帰国時間も終盤のとき、ふと一人で岐阜の美濃へ行った。

その旅先で入ったカフェがこじんまりとして、席と席のあいだも狭く、私と同じように一人で訪れていた女性がいたので声をかけてみた。岐阜県内の飛騨から、その日たまたま立ち寄ったという。

もともと工務店に勤めていたという彼女は、木工の職業訓練を受けなおし、今は飛騨市の地域起こし協力隊として林業に携わっているという。森林から家具ができるまでの道のりを辿れるツアーに参加したことがきっかけで(面白そうなツアーである……!)あれよあれよという間に岐阜へ行きついたのだそうだ。

木製の家具とか器ってすごく魅力的で身近なのに、川上に遡ってその素材を扱う「林業」と聞くと急にイメージがぼんやり……。

実際どんなことをされているのかすごく気になった。

日々のしごとは、山から切り出された木材を種別に識別して採寸しているという。

山から切り出された広葉樹の丸太は30種類以上あるといい、そんな数の違いを丸太の状態でわかるのかと聞くと、よくある4種くらいはわかりやすいが、そのほかは山で切り落とす人もわからないことが多いらしく、それでも木の断面の色や幹のにおい(!)が特徴的なものは判別しやすいという。

「林業に携わるようになって、山にいると地球の循環を意識するようになりました」。

そう話す彼女のことばはスケールが大きすぎて無邪気に、なんでですか?どういう点で?とかつい根ほり葉ほり聞いてしまった。

彼女は森と川は繋がっているといっていた。

聞くと、飛騨の地にたくさん育つ「広葉樹」は木の中に水分を沢山含むことができて、そうして川の水を綺麗にしているのだそうだ。

そして広葉樹は根を深く張る為、木材として切り落としても切り株がまた70年単位で育って新たに伐採され、林業いう人の営みのなかでも大きなサイクルを作っている。一方で、戦後日本に多く人工的に植えられた「針葉樹」は根が浅く、当時木材として重宝されたが、今になってよく土砂崩れなどの災害を引き起こす原因ともなっているという。

循環を感じることができるというのは、何においても一つのよろこびであったり、自分の道を進むうえでも大切な意味になりそうだ。

ハーブも自然の循環のなかで育ち、コラージュも捨てられるはずの古紙を使うという流れにあって、それを通して人と繋がることができるのもこれまた一つの循環じゃないだろうか。

そして、この出会いをはかったかのように、実はこの秋に取り組んでいた絵のお仕事の書籍が近日出版される。パリのセーヌ川からアマゾン源流の森まで、水辺の生き物が教えてくれる生命の不思議と、自然環境と人類のつながりが描かれた本……となっており、なんだか先日お会いした人との話とシンクロしている!それもなんだか嬉しかった。

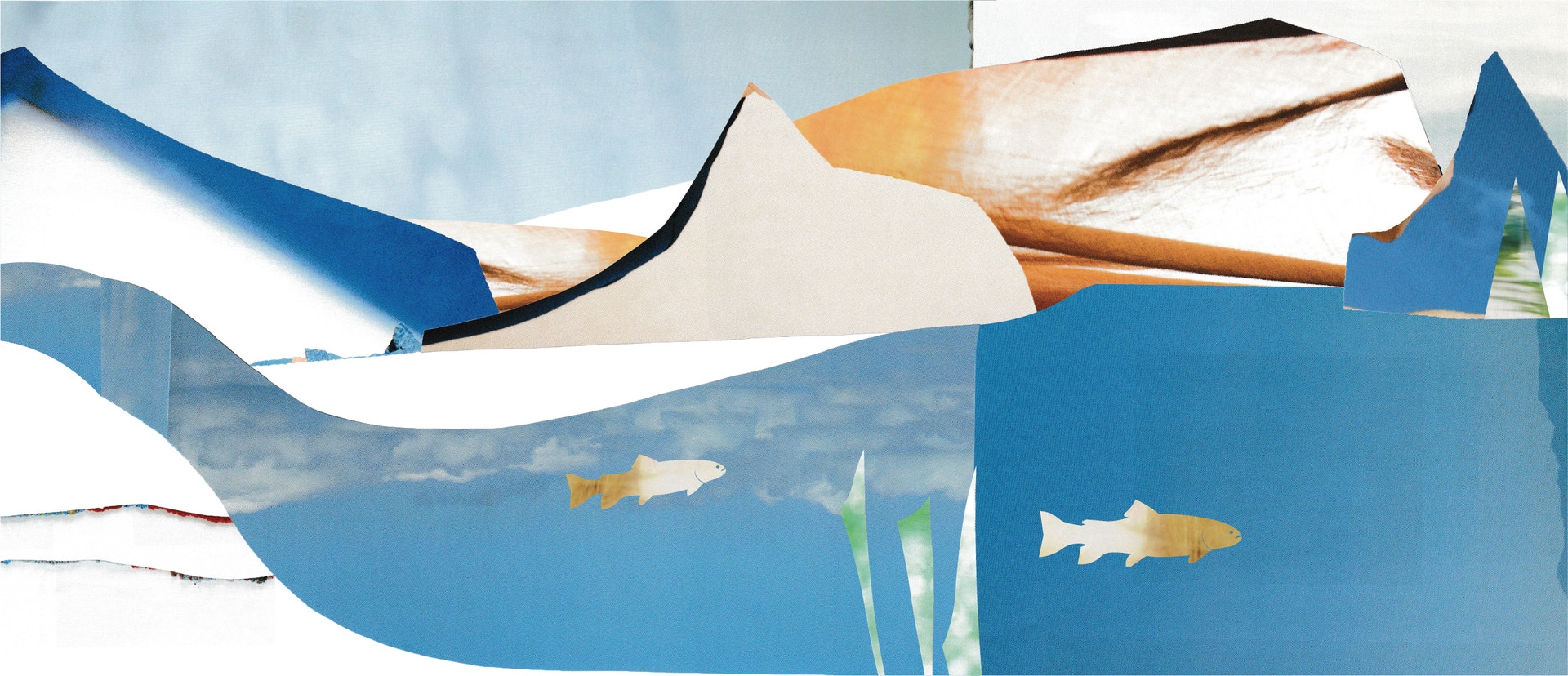

マスが語る、川の記憶 ―水辺の生き物と森と人類のつながり― 装画より

ビル・フランソワ[著] 門脇仁[訳]/築地書館

龍山千里 | Chisato Tatsuyama

1991年神奈川出身、2020年よりフランス在住。日本の織物産地でテキスタイルデザイン職を経て渡仏、2024年秋よりフリーランスとして活動を開始。コラージュの手法を用いてイラストレーションやデザインを制作する。

instagram @chisato_tatsuyama

コミュニティメンバーのみなさまへ

ご感想やコメントはぜひ @チサト さんをメンションしてお書き込みください☆

初めてコミュニティへいらっしゃった方へ

コミュニティ「Phytreatweb(フィトリートウェブ)」では、さまざまな視点で ”私とハーブの循環創造" を叶えるコンテンツやイベントをご用意しております。

ご興味がある方は コチラ をご覧ください。